首輪やハーネスを愛犬に着けなくては、お散歩には行けません。

ところが、そんな首輪やハーネスを身に着けるのが苦手で嫌がる子もいます。

そんな子に無理なく慣れてもらう方法をご紹介します。

首輪やハーネスは愛犬生活のマストアイテム

愛犬とお散歩に行く時には、リード(引き綱)につなぐための

◉首輪(カラーともいう)

◉ハーネス

といったものを身に着ける必要があります。

ところが、愛犬の性格によっては、

◉首輪を着けようとすると嫌がって暴れる

◉無理に着けようとすると噛んでくる

◉飼い主がハーネスを持っただけで逃げる

というように、

『首輪やハーネスを着けるのを嫌がる』

な子もいたりします。

お散歩は毎日のことですから、首輪を着けようとする度に暴れたり噛まれたりしていたのでは、飼い主さんも大変です。

愛犬も疲れてしまいます。

この記事では、お互いのストレスを減らすためにも、

『首輪・ハーネスをスムーズに着けるためのコツ』

についてお話します。

◉首輪(カラーともいう)

◉ハーネス

といったものを身に着ける必要があります。

ところが、愛犬の性格によっては、

◉首輪を着けようとすると嫌がって暴れる

◉無理に着けようとすると噛んでくる

◉飼い主がハーネスを持っただけで逃げる

というように、

『首輪やハーネスを着けるのを嫌がる』

な子もいたりします。

お散歩は毎日のことですから、首輪を着けようとする度に暴れたり噛まれたりしていたのでは、飼い主さんも大変です。

愛犬も疲れてしまいます。

この記事では、お互いのストレスを減らすためにも、

『首輪・ハーネスをスムーズに着けるためのコツ』

についてお話します。

種類によって着け方は様々

首輪やハーネスには色んな形状・種類があります。

種類によって

◉シンプルに頭(首)を通すだけ

◉脇の下から前足を通す

◉首の後ろでバックルを止める

等々、着け方も違ったりします。

この記事では特に、

『頭(首)を通すタイプの首輪・ハーネス』

に的を絞ってお話をしたいと思います。

キーワードは

【オヤツを目指して自分からくぐる】

です。

種類によって

◉シンプルに頭(首)を通すだけ

◉脇の下から前足を通す

◉首の後ろでバックルを止める

等々、着け方も違ったりします。

この記事では特に、

『頭(首)を通すタイプの首輪・ハーネス』

に的を絞ってお話をしたいと思います。

キーワードは

【オヤツを目指して自分からくぐる】

です。

愛犬はなんで首輪を嫌がるのか?

まず、首輪やハーネスを着けることをなんで嫌がるのかを考えてみます。

頭を通して着用するタイプの場合、首輪やハーネスを愛犬の顔の前方から近づけることになります。

愛犬からすると、目の前に首輪やハーネスが迫ってくることになりますから、

◉神経質

◉怖がり

という性格の子だと、恐怖を感じて逃げたくなってしまうのも、不思議なことではありません。

また、首輪やハーネスが

鼻先➡頬➡耳

と、顔の各部分を順番に通過しながら頭全体を通すことで、着けることが可能になります。

その中で頬や耳に触れることになります。

顔の各部はもともと敏感な部分ですから、物が触れることに慣れていない子は嫌がってしまうかもしれません。

特に、耳の周辺を触られることを嫌がる子は、結構多いです。

このように、

◉目の前に迫ってくる

◉顔の敏感な部分に触れる

ということが、愛犬が首輪やハーネスを着けることを嫌がることにつながっているかもしれません。

頭を通して着用するタイプの場合、首輪やハーネスを愛犬の顔の前方から近づけることになります。

愛犬からすると、目の前に首輪やハーネスが迫ってくることになりますから、

◉神経質

◉怖がり

という性格の子だと、恐怖を感じて逃げたくなってしまうのも、不思議なことではありません。

また、首輪やハーネスが

鼻先➡頬➡耳

と、顔の各部分を順番に通過しながら頭全体を通すことで、着けることが可能になります。

その中で頬や耳に触れることになります。

顔の各部はもともと敏感な部分ですから、物が触れることに慣れていない子は嫌がってしまうかもしれません。

特に、耳の周辺を触られることを嫌がる子は、結構多いです。

このように、

◉目の前に迫ってくる

◉顔の敏感な部分に触れる

ということが、愛犬が首輪やハーネスを着けることを嫌がることにつながっているかもしれません。

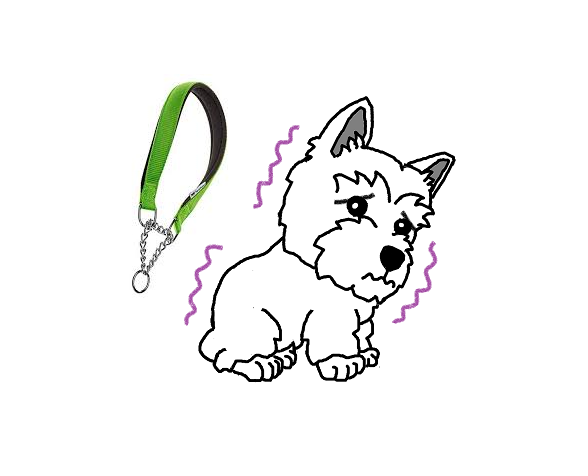

『向こうから首輪が迫ってくる』ではなく『自分から首輪に近づく』が出来るように

首輪やハーネスが目の前に迫ってくるのが嫌がる(怖がる)のを、無理に押さえつけて頭を通そうとしても、ますます嫌がるようになってしまう可能性が高いです。

無理矢理やらされるのではなく、自分から積極的に首輪やハーネスに近づくことや、くぐる(頭を通す)ことが出来るようになってくれれば、愛犬にとっても飼い主さんにとっても、ストレスを感じずに済みます。

自分から積極的に首輪やハーネスに近づいて頭を通せるようになるには、どうしたら良いでしょうか。

無理矢理やらされるのではなく、自分から積極的に首輪やハーネスに近づくことや、くぐる(頭を通す)ことが出来るようになってくれれば、愛犬にとっても飼い主さんにとっても、ストレスを感じずに済みます。

自分から積極的に首輪やハーネスに近づいて頭を通せるようになるには、どうしたら良いでしょうか。

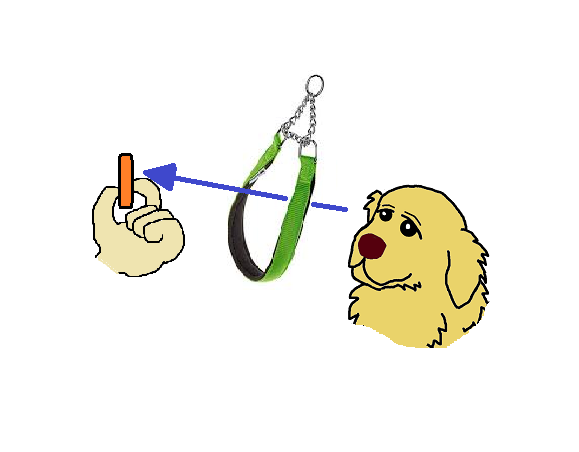

オヤツを有効活用して、嫌がる首輪に慣らしていく

有効なのが、好きなオヤツを利用することです。

「オヤツが食べたい」

というモチベーションを利用して、愛犬が首輪やハーネスに自分から近づけるように、少しずつステップアップしていきましょう。

まずは、

◉ハーネスを床に置いて、少し離してオヤツを置く

◉首輪を持った手と少し離した反対の手に、オヤツを持つ

というように、苦手な物とオヤツの間に少し距離を取ってあげると良いでしょう。

どれくらい苦手かの度合いにもよりますが、はじめは50cm程度から始めるのが無難です。

「オヤツが食べたい」

というモチベーションを利用して、愛犬が首輪やハーネスに自分から近づけるように、少しずつステップアップしていきましょう。

まずは、

◉ハーネスを床に置いて、少し離してオヤツを置く

◉首輪を持った手と少し離した反対の手に、オヤツを持つ

というように、苦手な物とオヤツの間に少し距離を取ってあげると良いでしょう。

どれくらい苦手かの度合いにもよりますが、はじめは50cm程度から始めるのが無難です。

「首輪に触れるくらい近くでも大丈夫」を目指す

愛犬が首輪やハーネスを気にせずにオヤツを食べてくれるようだったら、少しずつ近づけていきます。

首輪やハーネスに触れるくらいの近さや、輪っかの中にオヤツがあっても食べれるくらいになってくれれば、しめたものです。

首輪やハーネスに触れるくらいの近さや、輪っかの中にオヤツがあっても食べれるくらいになってくれれば、しめたものです。

愛犬がオヤツを目指す動き=首輪に頭を通す動き、になるように

触れるくらい近くてもオヤツが食べられるようになったら、次のステップ。

首輪やハーネスの輪っかをなるべく広げて、愛犬とは反対側にオヤツを持ちます。

愛犬からすると、輪っかの向こうにオヤツが見える、という状態です。

そのうえで、首輪やハーネスを愛犬に近づけるのではなく、愛犬が自分でオヤツを目指してくれるのを待ってあげます。

オヤツを食べようとする動きが、首輪やハーネスの輪っかに頭を通す動きになるようになる、というわけです。

参考動画

こちらは首輪(ハーフチョークカラー)

↓

こちらはハーネス

↓

どちらの子も、無理矢理やらされてるのでもなく、怒られてやるのでもなく、自分から頭をくぐらせて(通して)くれているのが分かるかと思います。

性格にもよりますが、

『少しずつステップアップ』

の鉄則を守れば、うまくすると5分から10分程度で出来るようになってくれることもあります。

首輪やハーネスの輪っかをなるべく広げて、愛犬とは反対側にオヤツを持ちます。

愛犬からすると、輪っかの向こうにオヤツが見える、という状態です。

そのうえで、首輪やハーネスを愛犬に近づけるのではなく、愛犬が自分でオヤツを目指してくれるのを待ってあげます。

オヤツを食べようとする動きが、首輪やハーネスの輪っかに頭を通す動きになるようになる、というわけです。

参考動画

こちらは首輪(ハーフチョークカラー)

↓

こちらはハーネス

↓

どちらの子も、無理矢理やらされてるのでもなく、怒られてやるのでもなく、自分から頭をくぐらせて(通して)くれているのが分かるかと思います。

性格にもよりますが、

『少しずつステップアップ』

の鉄則を守れば、うまくすると5分から10分程度で出来るようになってくれることもあります。

普段から首輪を着けたままでもOK

「お散歩のたびに着けるのは大変💦」

「面倒くさい…」

と思うのであれば、普段から着けておいてもいいと思います。

その方が、お互いのストレスが少なくて済む、という場合もあるでしょう。

実際、愛犬に首輪を常に着けて生活している、という飼い主さんは多いです。

(ハーネスを着けっぱなし、というのはあまり聞きませんが)

「面倒くさい…」

と思うのであれば、普段から着けておいてもいいと思います。

その方が、お互いのストレスが少なくて済む、という場合もあるでしょう。

実際、愛犬に首輪を常に着けて生活している、という飼い主さんは多いです。

(ハーネスを着けっぱなし、というのはあまり聞きませんが)

愛犬に首輪を着けたままにする場合の注意点は?

ただし、首輪を着けたままにしておく場合は、気を付けたいことがいくつかあります。

①毛や皮膚が擦れる

首輪を着けたままにしておくと、毛や皮膚の同じ部分が常に首輪に触れていることになります。

いつの間にか、その部分だけ毛が擦り切れて短くなってしまったり、皮膚が擦れて炎症を起こしてしまうこともあるので、定期的にチェックするようにしましょう。

②気が付かないうちにキツキツに💦

これは特に成長期の子にありがちなことです。

余裕のあるサイズのものを着けていたはずが、成長と共に首が太くなって、飼い主さんが気付かないうちにきつくなってしまっていることがあります。

幅の細い首輪の場合、首の肉に食い込んでしまうなんてことも起こりえます。

愛犬が成長期の場合は、毎日の首輪のサイズチェック(指を2~3本、首輪と皮膚の間に入れても余裕があるか)を欠かさないようにしましょう。

①毛や皮膚が擦れる

首輪を着けたままにしておくと、毛や皮膚の同じ部分が常に首輪に触れていることになります。

いつの間にか、その部分だけ毛が擦り切れて短くなってしまったり、皮膚が擦れて炎症を起こしてしまうこともあるので、定期的にチェックするようにしましょう。

②気が付かないうちにキツキツに💦

これは特に成長期の子にありがちなことです。

余裕のあるサイズのものを着けていたはずが、成長と共に首が太くなって、飼い主さんが気付かないうちにきつくなってしまっていることがあります。

幅の細い首輪の場合、首の肉に食い込んでしまうなんてことも起こりえます。

愛犬が成長期の場合は、毎日の首輪のサイズチェック(指を2~3本、首輪と皮膚の間に入れても余裕があるか)を欠かさないようにしましょう。

まとめ

愛犬と生活するうえで、首輪やハーネスはマストアイテムです。

苦手になってしまったり、苦手なままだったりすると、お互いにストレスをためてしまうことにもなりかねません。

愛犬生活が、少なくとも10年は続くことを考えると、身に着けることが生活の一部になるように、首輪やハーネスを嫌がる子は、出来れば子犬のうちから慣らしていってあげてください。

苦手になってしまったり、苦手なままだったりすると、お互いにストレスをためてしまうことにもなりかねません。

愛犬生活が、少なくとも10年は続くことを考えると、身に着けることが生活の一部になるように、首輪やハーネスを嫌がる子は、出来れば子犬のうちから慣らしていってあげてください。

ご質問やご相談をお寄せください

「うちの子の悩みも聞いて欲しい」

「こんな場合はどうしたら良いの?」

等々、質問したいことや相談したいことはありませんか?

佐々木ドッグトレーニングでは、飼い主さんからの質問や相談を随時受け付けています。

「こんなこと聞いても良いの?」

というささいなことでも構いません。

メールでの相談は無料ですので、お問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。

「こんな場合はどうしたら良いの?」

等々、質問したいことや相談したいことはありませんか?

佐々木ドッグトレーニングでは、飼い主さんからの質問や相談を随時受け付けています。

「こんなこと聞いても良いの?」

というささいなことでも構いません。

メールでの相談は無料ですので、お問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。